Sumber: Pinterest

Sudah tidak asing dengan frasa Boys Don’t Cry? Atau sudah sering melihat akun-akun warganet yang menggunakan foto profil seperti gambar di atas? Ungkapan yang ramai di media sosial ini sering sekali dijadikan candaan atau meme oleh warganet, bahkan oleh laki-laki itu sendiri. Ungkapan tersebut juga marak bersamaan dengan tren “Laki-laki tidak bercerita, tapi…” lalu dilanjut dengan candaan satir seperti “Laki-laki tidak bercerita, tapi bengong di teras,” atau dilanjut dengan kalimat serius dan sebagainya.

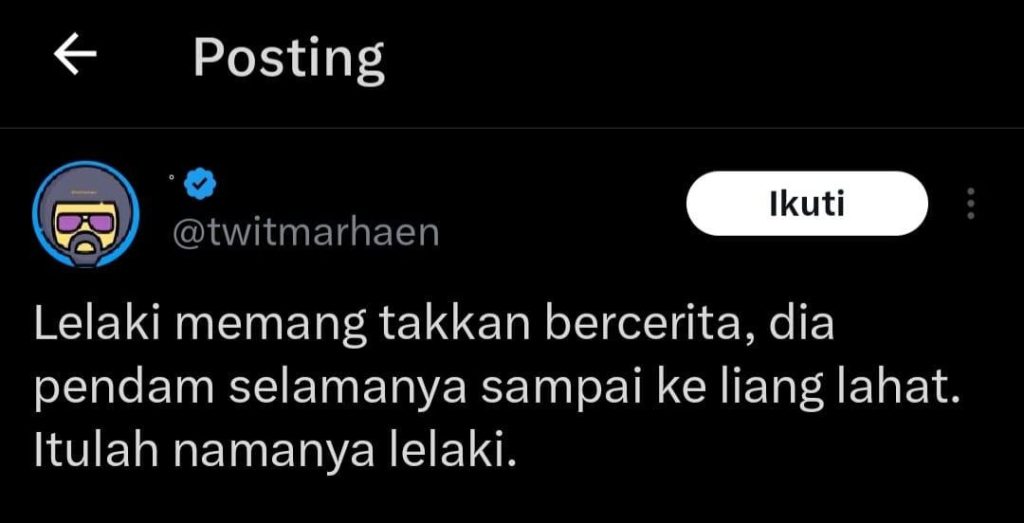

Sumber: salah satu unggahan @twitmarhaen di X

Secara harfiah, frasa Boys Don’t Cry berasal dari bahasa Inggris yang artinya “anak laki-laki tidak menangis.” Namun di balik ungkapan tersebut, tersimpan makna bahwa laki-laki tidak memiliki ruang emosional dan ruang ekspresi. Ini menjadi hal yang serius, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Ungkapan Boys Don’t Cry tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk ekspresi baru dari masalah yang sudah lama mengakar yaitu toxic masculinity atau maskulinitas beracun. Mengapa demikian?

Sederhananya, toxic masculinity merupakan sekumpulan perilaku, sikap, dan norma sosial yang mendefinisikan peran gender laki-laki secara sempit dan merusak. Penting untuk dipahami bahwa toxic masculinity bukanlah tentang ‘maskulinitas’ secara keseluruhan, sebab maskulinitas yang sehat mencakup kekuatan, keberanian, dan integritas. Yang beracun adalah konsep yang dilebih-lebihkan, yaitu memaksakan standar ekstrem yang merugikan, baik bagi laki-laki itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Sayangnya, konsep toksik ini sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan harus dilakukan, bahkan mengakar kuat dalam budaya kita. Beberapa bentuk Toxic Masculinity yang paling umum di masyarakat antara lain:

- Larangan Femininitas: Laki-laki harus menghindari apapun yang bersifat feminin, seperti aktivitas rumah tangga dan kepekaan emosional.

- Tuntutan Dominasi: Laki-laki harus selalu menjadi pemimpin, tulang punggung utama keluarga, dan berjuang untuk sukses tanpa kegagalan.

- Pembatasan Emosi: Laki-laki tidak diperbolehkan menunjukkan kelemahan dan harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah pokok masalah dari toxic masculinity, termasuk ungkapan Boys Don’t Cry dan stigma-stigma lain yang sudah umum terdengar. Pengekangan emosi inilah yang memunculkan cabang-cabang masalah lain yang tidak kalah serius di kemudian hari.

Berdasarkan definisi tersebut, ungkapan Boys Don’t Cry dan tren “Laki-laki tidak bercerita” adalah dua wujud dari toxic masculinity yang sama, yakni pembatasan ruang ekspresi dan emosional. Ungkapan Boys Don’t Cry adalah bentuk larangan yang paling eksplisit atau blak-blakan yang menganggap menangis adalah hal yang lemah dan hanya pantas dilakukan oleh perempuan. Sementara itu, tren “Laki-laki tidak bercerita” justru memiliki nuansa yang lebih halus karena dikemas dalam bentuk jokes atau candaan, meskipun sama seriusnya. Tren satir yang marak di media sosial tersebut seolah mendorong laki-laki untuk menanggung beban secara diam-diam, hingga akhirnya hanya bisa “bengong di teras”. Lebih berbahaya lagi, pengekangan emosi ini justru dipandang sebagai medali keberanian. Perilaku ini berbahaya karena secara tidak sadar membenarkan isolasi diri, mengubah rasa sakit menjadi “ketangguhan,” dan membatasi ruang laki-laki untuk mencari dukungan atau bantuan profesional.

Perlu ditekankan bahwa toxic masculinity ini bukanlah fenomena baru yang muncul seiring dengan tren media sosial. Ini adalah masalah lama yang sudah erat dalam tenunan budaya kita. Jauh sebelum media sosial meramaikannya, masyarakat sudah menanamkan narasi ini melalui pola asuh dan peribahasa yang mendikte bahwa “Cowok harus keras! Jangan lembek!,” atau “Cowok nggak boleh cengeng!”, dan sebagainya. Keyakinan kolektif inilah yang secara turun-temurun membentuk topeng emosional yang beracun ketika dikenakan, tetapi juga sulit dilepas.

Dampak jangka panjang dari pembatasan emosi yang dipaksakan oleh toxic masculinity ini sangat serius. Laki-laki yang terbiasa menekan perasaannya rentan terhadap depresi, kecemasan, dan stres yang tidak terdiagnosis. Lebih jauh lagi, pembatasan emosi ini dapat berwujud menjadi sikap agresif, tingginya kasus penyalahgunaan zat, kekerasan, dan yang paling mengkhawatirkan, angka bunuh diri yang secara statistik cenderung lebih tinggi pada laki-laki di berbagai kelompok usia. Data statistik pun menegaskan, mayoritas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau pasien rehabilitasi adalah laki-laki. Meskipun penyebab gangguan mental sangat kompleks, para ahli berpendapat bahwa pembatasan ruang emosional yang dipicu oleh rasa gengsi dan larangan untuk bercerita, menangis, atau mengungkapkan kerentanan adalah satu di antara faktor dominan yang mendorong laki-laki menuju depresi parah hingga berujung pada risiko bunuh diri..

Lantas, bagaimana kita dapat memutus rantai Toxic Masculinity?

Tugas berat ini harus dipikul oleh tiga pilar utama.

Pertama, parenting: Orang tua harus berhenti mengkotak-kotakkan perilaku anak berdasarkan gender, melainkan mengajarkan kesetaraan emosional di rumah. Orang tua perlu menjadi model yang menunjukkan bahwa kepekaan, air mata, dan kelembutan bukanlah kelemahan.

Kedua, pendidikan. Pendidikan di sini bukan hanya berupa kurikulum formal, tetapi juga dicerminkan oleh perilaku para guru. Sekolah perlu memasukkan literasi emosional sebagai bagian dari kurikulum. Anak laki-laki harus diajari untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengekspresikan perasaan mereka tanpa rasa takut dihakimi.

Ketiga, lingkungan sosial. Masyarakat perlu menciptakan ruang aman bagi semua gender. Tempat kerja, sekolah, dan lingkungan pertemanan harus mengubah stigma dan mendorong laki-laki agar bisa berbagi ceritanya atau mencari bantuan profesional tanpa disebut “cengeng” atau “lemah.”

Dengan penerapan parenting yang suportif, pendidikan yang inklusif, dan lingkungan yang berempati, kita berharap suatu hari nanti, ungkapan Boys Don’t Cry benar-benar hanya tersisa sebagai judul lagu lama (karya The Cure), bukan lagi sebagai stigma paksaan yang merenggut kesehatan mental generasi laki-laki selanjutnya.

Referensi:

Novalina, M., Flegon, A. S., Valentino, B., & Gea, F. S. I. (2021). Kajian Isu Toxic Masculinity di Era Digital dalam Perspektif Sosial dan Teologi. Jurnal Efata.

Sartika, R. E. A. (2024, 15 September). Tren “Laki-laki Tidak Bercerita”, Bentuk “Toxic Masculinity” atau Hanya Ragam Maskulinitas yang Berbeda? Kompas.com. Diambil dari: https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/15/133000265/tren-laki-laki-tidak-bercerita-bentuk-toxic-masculinity-atau-hanya-ragam?page=all

Schumacher, H. (2019, 9 April). Kenapa lebih banyak laki-laki meninggal karena bunuh diri? BBC News Indonesia. Diambil dari: https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-47862671